Ein Heidewald

Ein Heidewald

Peter Prack

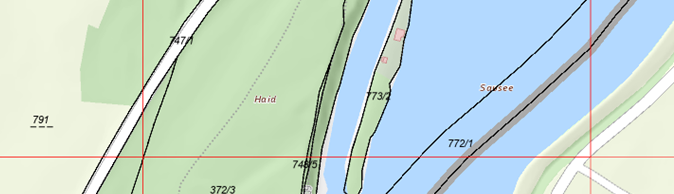

Haid heißt auch im aktuellen Katasterplan die Fläche, um die es hier geht. Haider („Hoada“) heißt ein nahegelegenes Bauerngut.

Waldtypen

In unserem Klima sind unterhalb der alpinen Waldgrenze von Natur aus alle Flächen außer Sonderstandorten wie häufig überschwemmten Kiesufern, Felsbiotopen oder Lawinenstrichen bewaldet. Welcher Waldtyp sich ausbildet, hängt im Wesentlichen von der Höhenlage und vom Boden ab. Nach oben, gegen die alpine Waldgrenze hin gewinnen Nadelbäume an Bedeutung. Unterhalb von 1400 Metern ist die Rotbuche die dominante Baumart, weil sie am konkurrenzstärksten ist. Sie kann mehr oder weniger reine Bestände bilden, in denen sie die anderen Baumarten weitgehend „wegschattet“ und den Buchenwald bildet. Sonderstandorte wie Auen (Überschwemmungen!), Schluchten (hohe Luftfeuchte, instabiler Boden etc.) oder Moorränder tragen jeweils eigene Waldtypen.

Unter „normalen“ Bedingungen tritt die Buche nur in den tiefsten und wärmsten Teilen unseres Bundeslandes, im oberösterreichischen Zentralraum und im Donautal, zurück. Dort wird der Buchenwald vom Eichen-Hainbuchenwald ersetzt, der auf mageren Schotterböden an unseren Flüssen wächst (vgl. Kapitel 2). Diese in sich variable Waldgesellschaft besiedelt verschiedene Böden und kommt auch mit kargen Standortsbedingungen zurecht. Man bezeichnet sie auch als Heidewald. Magere, auch „arme“ Böden bieten den Pflanzen wenig Mineralstoffe (Dünger).

Heide, Hoad, Heidewald

Heiden im eigentlichen Sinn sind von Zwergsträuchern dominierte Gebiete, deren Zustand meist die Folge von Rodung und jahrhundertelanger, intensiver Nutzung (Beweidung, Düngergewinnung für Äcker) ist. Besonders bekannt ist die Lüneburger Heide in Norddeutschland. Wenn in Oberösterreich und dem angrenzenden Niederösterreich von Heiden („Hoad“) die Rede ist, dann sind Flächen auf den mageren Schotterböden der Flussterrassen (vgl. Kapitel 2) gemeint. Auf diesen fanden sich früher artenreiche Wiesen, ertragsschwache Felder sowie lichte, schwachwüchsige Wälder. Die Gemeinsamkeit mit den klassischen Heiden liegt lediglich in der Magerkeit und geringen Wüchsigkeit der Standorte. Allerdings mag so mancher Heidewald in früheren Zeiten durch intensive Nutzung licht und aufgelockert gewesen sein und damit ein Bild abgegeben haben, das von dem einer echten Heide gar nicht weit entfernt war.

Traditionelle Nutzung

Wälder wurden seit eh und je zur Holzgewinnung genutzt, aber früher auch zum Streurechen (Laubgewinnung als Einstreu für Ställe). Letzteres bedeutete einen Düngerentzug und verstärkte gerade auf den Schotterböden der Flussterrassen die Magerkeit der Böden sehr. Das förderte den lichten „Heidecharakter“. Auch die Beweidung von Wäldern war früher weit verbreitet. Sie wurde erst in den letzten hundert Jahren von der Forstwirtschaft massiv zurückgedrängt. Mit dem Verbiss durch Schafe oder Ziegen war eine weitere Auflichtung verbunden, die der „Verheidung“, wie man sie z.B. aus Norddeutschland kennt, streckenweise durchaus nahekam.

Ökologisch gilt ein Satz, der verwundern mag: Arm ist reich! Günstige Standorte, also solche, die den Pflanzen eine gute Wasser- und Mineralstoffversorgung (ein gutes Düngerangebot) bieten, fördern grundsätzlich das Gedeihen aller Pflanzen. Aber die Arten sind in sehr verschiedenem Ausmaß in der Lage, auf gute Versorgung durch starkes Wachstum zu reagieren. Gute Bedingungen bewirken daher, dass einige wenige Arten alle anderen verdrängen. Im Wald ist das besonders die Buche. Auf Intensivwiesen („Fettwiesen“) sind es einige wenige Gräser und der Löwenzahn, der oft als einziges blühendes Kraut übrig bleibt.

Vielfalt dagegen ist immer die Folge von Knappheit: Magere Böden weisen eine wesentlich größere Artenvielfalt auf, weil sich dort auch für konkurrenzschwache Arten „ein Plätzchen am Licht“ findet. Die „Starken“ können sich nicht so „breitmachen“. Doch magere Wiesen samt ihren besonderen Arten sind unter anderem durch Aufdüngung am Verschwinden – eine große Herausforderung für den Artenschutz. Im Wald wird der Artenreichtum zusätzlich gefördert, wenn besondere Faktoren dazu führen, dass die Baumschicht lückig bleibt. Ein solcher Faktor war traditionell die Beweidung.

Artenvielfalt an einem Standort ist also fast immer die Folge von Magerkeit. Aber müsste es nicht „Reichtum an Pflanzenarten“ heißen? Nein, durchaus nicht. Denn die Vielfalt der Tierwelt ist ganz entscheidend von derjenigen der Pflanzen bestimmt. Gerade unter den Insekten sind Nahrungsspezialisten eher die Regel als die Ausnahme, die auf ganz bestimmte Pflanzenarten angewiesen sind.